穴位

| A+醫(yī)學(xué)百科 >> 中醫(yī)百科 >> 穴位 |

穴位(acupoint),學(xué)名腧穴(腧讀shù), 是臟腑、經(jīng)絡(luò)氣血輸注出入的特殊部位,也是針灸、推拿等療法主要的施術(shù)部位。多為神經(jīng)末梢密集或較粗的神經(jīng)纖維經(jīng)過的地方。又稱孔穴、穴、穴道等。

“腧”通“輸”,或從簡作“俞”,輸有轉(zhuǎn)輸?shù)暮x,俞有氣血留存的含義。“穴”是空隙的意思。由于輸穴名稱多使用在特定穴中的五輸穴中,俞穴名稱多使用在特定穴中的背俞穴中,所以對(duì)穴位進(jìn)行總稱呼時(shí)使用“腧穴”二字。《黃帝內(nèi)經(jīng)》又稱之為“節(jié)”、“會(huì)”、“氣穴”、“氣府”等;《針灸甲乙經(jīng)》中則稱之為“孔穴”;《太平圣惠方》有稱做“穴道”;《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》通稱為“腧穴”;《神灸經(jīng)綸》則稱為“穴位”。《素問.氣府論》解釋腧穴是“脈氣所發(fā)”;《靈樞.九針十二原》說是“神氣之所游行出入也,非皮肉筋骨也”。說明腧穴并不是孤立于體表的點(diǎn),而是與深部組織器官有著密切聯(lián)系、互相輸通的特殊部位。“輸通”是雙向的。從內(nèi)通向外,反應(yīng)病痛;從外通向內(nèi),接受刺激,防治疾病。從這個(gè)意義上說,腧穴又是疾病的反應(yīng)點(diǎn)和治療的刺激點(diǎn)。

目錄

|

人體穴位的定位方法

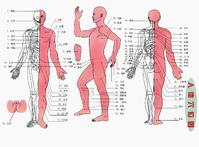

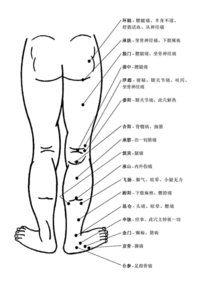

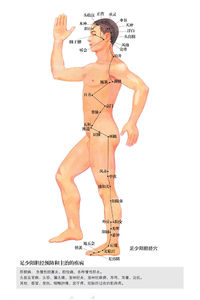

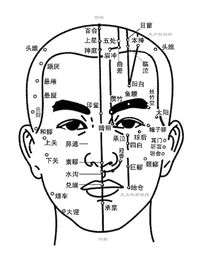

參看:人體穴位圖

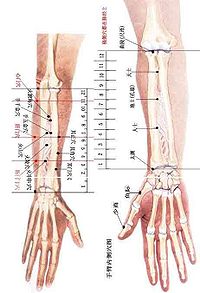

人體腧穴各有自己的位置。腧穴定位的準(zhǔn)確與否,可直接影響治療效果。現(xiàn)代臨床常用的腧穴定位與取穴法有骨度折量法、體表標(biāo)志法和手指比量法。

- 骨度折量法是將人體的各個(gè)部位分成若干等分折量取穴的方法,每一等分作為一寸。如足三里在外膝眼下3寸,上巨虛在外膝眼下6寸,可根據(jù)屈膝時(shí)外膝眼至外踝中點(diǎn)連線分為16寸(16等分)來取定。因其大都以骨骼來衡量,所以稱骨度折量法。

- 體表標(biāo)志法是以人體五官、毛發(fā)、指甲、乳頭、臍窩、骨關(guān)節(jié)和肌肉隆起等部位作為標(biāo)志來確定腧穴部位的方法。如兩眉之間取印堂穴,兩乳之間的中點(diǎn)取膻中穴等。

- 手指比量法是用手指或手指的某一部位作為比量腧穴部位的方法。其中,用中指中節(jié)兩端橫紋頭之間距離(屈指時(shí))作1寸的,稱中指同身寸法。用拇指指節(jié)橫紋兩端之間距離作1寸的,稱拇指同身寸法。用食、中、環(huán)、小四指相并作為3寸的稱一夫法。

注:“一指寬”是指大拇指最粗部分的寬度;“兩指寬”則是指食指與中指并列,第二關(guān)節(jié)(指尖算起的第二個(gè)關(guān)節(jié))部分所量的寬度。手指的大小、寬度,依年齡、體格、性別而有極大的不同。以此法確定人體穴位圖解中所提及的穴道時(shí),請(qǐng)以患者的指寬度來找。

找穴位的竅門

穴道,也就是出現(xiàn)反應(yīng)的地方。身體有異常,穴道上便會(huì)出現(xiàn)各種反應(yīng)。這些反應(yīng)包括:

- 用手指一壓,會(huì)有痛感(壓痛);

- 以指觸摸,有硬塊(硬結(jié));

- 稍一刺激,皮膚便會(huì)刺癢(感覺敏感);

- 出現(xiàn)黑痔、斑(色素沉淀);

- 和周圍的皮膚產(chǎn)生溫度差(溫度變化)等。

這些反應(yīng)有無出現(xiàn),是有無穴道的重要標(biāo)志。

取穴要領(lǐng)

臨床取穴常以骨度法為主,再結(jié)合其他取穴方法。同時(shí)還必須注意患者的體位、姿勢,并且要上下左右互相參照。取穴的原則要領(lǐng)大致可以歸納為:

- 按照分寸,做到心中有數(shù)

- 觀察體表標(biāo)志定穴

- 采取適當(dāng)?shù)淖藙萑⊙?

- 某些穴位應(yīng)采取坐姿取穴,而某些穴位則以臥式取穴為宜;有些穴位應(yīng)伸直肢體取之,而有些穴位則應(yīng)屈曲肢體取之。臨證時(shí)還須依具體情況而定。此外,還可結(jié)合一些簡便的活動(dòng)標(biāo)志取穴。

- 取五穴而用一穴,取三經(jīng)而用一經(jīng)

- 古人有"取五穴用一穴而必端,取三經(jīng)用一經(jīng)而必正"之說。意思是說,正確的取穴方法,是取某一個(gè)穴位時(shí),必須要了解它上下左右的穴位;定某一經(jīng)時(shí),必須要參照其周圍幾條經(jīng)脈的循行。這樣全面參考才能正確地定位取穴。

全身的經(jīng)穴,督脈和任脈位于正中線,它們的穴位較易確定,因此任督脈的穴位常可作為兩旁經(jīng)穴定位的參考依據(jù)。而頭部和肩部的腧穴比較復(fù)雜,取穴時(shí)須仔細(xì)分別。取肢體外側(cè)面的穴位時(shí),主要觀察筋骨的凹陷等骨性標(biāo)志;而取肢體內(nèi)側(cè)面的穴位時(shí),除注意體表標(biāo)志外,還應(yīng)注意動(dòng)脈的搏動(dòng)等。

中醫(yī)常用穴位取穴法相關(guān)視頻

人體穴位的作用

腧穴的主要生理功能是輸注臟腑經(jīng)絡(luò)氣血,溝通體表與體內(nèi)臟腑的聯(lián)系。在臨床上,醫(yī)生利用腧穴的功能特點(diǎn),可以對(duì)疾病進(jìn)行診斷和治療。

在疾病發(fā)生時(shí),相應(yīng)的腧穴往往可出現(xiàn)壓痛、酸楚、麻木、結(jié)節(jié)、腫脹、變色、丘疹、脫屑、凹陷等各種反應(yīng)。腧穴上所出現(xiàn)的不同病理反應(yīng)是疾病過程中臟腑經(jīng)絡(luò)氣血失調(diào)的結(jié)果。因此,利用腧穴的病理反應(yīng)特點(diǎn)可以幫助診斷疾病,現(xiàn)在常用的方法有:

- 捫穴診斷法,如同時(shí)壓迫足三里,左穴敏感者屬胃病,右穴敏感者屬十二指腸病。

- 望穴診斷法,如望舌下靜脈(金津、玉液)對(duì)人體內(nèi)瘀血有意義。

- 耳穴望診法,察看耳部皮膚的變色、變形、變性等。

- 儀器測定法,多利用穴位的導(dǎo)電特性診斷疾病。

通過針灸、推拿等治療方法刺激相應(yīng)的腧穴,可以疏通經(jīng)絡(luò),激發(fā)經(jīng)氣,調(diào)整氣血運(yùn)行,達(dá)到扶正祛邪的目的。刺激腧穴治療疾病的作用不僅對(duì)局部臟腑、器官病癥有效,而且對(duì)相應(yīng)經(jīng)脈循行路線上與該穴相距較遠(yuǎn)的臟腑、器官病癥也有效果。這是腧穴的近治和遠(yuǎn)治作用。腧穴的遠(yuǎn)治作用,在十四經(jīng)穴上反映尤其突出。此外,某些腧穴還有特殊的治療作用,可專治某病,如至陰穴可矯正胎位,治療胎位不正。

按功能分類的人體穴位列表

功效分類法,即根據(jù)腧穴功效而排列腧穴的方法。該方法強(qiáng)調(diào)腧穴與辨證施治之間的聯(lián)系。將十四正經(jīng)的全部腧穴和常用經(jīng)外奇穴根據(jù)其主要功效加以分類,分別歸屬于等17項(xiàng)類別之下,便于根據(jù)辨證結(jié)果選擇恰當(dāng)腧穴。此分類法,不僅可供針灸等專業(yè)人員參考,還特別適用于其他專業(yè)的臨床醫(yī)生根據(jù)中醫(yī)辯證的結(jié)果而選用相應(yīng)的腧穴,使其能夠快捷、便利、準(zhǔn)確地掌握針灸、按摩等手段治療疾病。

解表穴(12穴)

主條目:解表穴

風(fēng)府穴、大椎穴、陶道穴、玉枕穴、大杼穴、風(fēng)門穴、風(fēng)池穴、當(dāng)陽穴、顳颥穴、太陽穴、百蟲窩穴、京骨穴

清熱穴(85穴)

主條目清熱穴

清心熱穴

天柱穴、小海穴、少海穴、通里穴、陰郄穴、神門穴、少府穴、曲澤穴、筑賓穴。

清肺熱穴

上星穴、尺澤穴、孔最穴、魚際穴、虎口穴、前谷穴、百勞穴、灸癆穴、身柱穴、靈臺(tái)穴。

清肝膽熱穴

陽白穴、頭臨泣穴、五處穴、頷厭穴、懸顱穴、懸厘穴、曲鬢穴、浮白穴、腦空穴、頭竅陰穴、完骨穴、濁浴穴、五樞穴、足五里穴、膽囊穴、光明穴、中封穴、足臨泣穴、地五會(huì)穴、俠溪穴。

清胃腸熱穴

曲池穴、手三里穴、下廉穴、合谷穴、三間穴、二白穴、下極俞穴、下腰穴、尾窮骨穴、長強(qiáng)穴、陽綱穴、肓門穴、小腸俞穴、闌尾穴、下巨虛穴、解溪穴、沖陽穴、內(nèi)庭穴。

清三焦熱穴

瘈脈穴、消濼穴、天井穴、支溝穴、外關(guān)穴、陽池穴、淵腋穴。

清熱解毒穴

夾承漿穴、地合穴、齦交穴、頰里穴、角孫穴、耳尖穴、顴髎穴、肘尖穴、溫溜穴、偏歷穴、陽溪穴、二間穴、臂間穴、八邪穴、大指甲根穴、乳上穴、腰俞穴、昆侖穴、外踝尖穴、八風(fēng)穴、內(nèi)踝尖穴。

止咳平喘化痰穴(31穴)

主條目止咳平喘化痰穴

天突穴、氣舍穴、水突穴、天府穴、列缺穴、小指尖穴、璇璣穴、華蓋穴、紫宮穴、玉堂穴、肋頭穴、胸堂穴、俞府穴、彧中穴、神藏穴、靈墟穴、神封穴、氣戶穴、庫房穴、屋翳穴、膺窗穴、云門穴、中府穴、周榮穴、天溪穴、崇骨穴、灸哮穴、定喘穴、魄戶穴、譩譆穴、豐隆穴。

消食導(dǎo)滯穴(16穴)

主條目消食導(dǎo)滯穴

上脘穴、中脘穴、建里穴、下脘穴、臍中四邊穴、幽門穴、不容穴、承滿穴、梁門穴、關(guān)門穴、太乙穴、長谷穴、食竇穴、腹哀穴、接脊穴、四縫穴。

益氣壯陽穴(28穴)

主條目益氣壯陽穴

百會(huì)穴、石關(guān)穴、商曲穴、神闕穴、氣海穴、石門穴、關(guān)元穴、胃上穴、大巨穴、提托穴、脊中穴、命門穴、腰陽關(guān)穴、脾俞穴、腎俞穴、中膂俞穴、意舍穴、胃倉穴、志室穴、京門穴、環(huán)跳穴、足三里穴、仆參穴、束骨穴、太溪穴、商丘穴、公孫穴、太白穴。

補(bǔ)陰穴(9穴)

主條目補(bǔ)陰穴

肺俞穴、膏肓穴、腰眼穴、小兒龜胸穴、臍上臍下穴、大赫穴、橫骨穴、照海穴、然谷穴。

溫里穴(13穴)

主條目溫里穴

龍頷穴、三角灸穴、大橫穴、腹結(jié)穴、胃俞穴、氣海俞穴、大腸俞穴、關(guān)元俞穴、會(huì)陽穴、關(guān)儀穴、地機(jī)穴、漏谷穴、大都穴。

平肝息風(fēng)穴(15穴)

主條目平肝息風(fēng)穴

鼻交頞中穴、發(fā)際穴、神庭穴、前頂穴、本神穴、率骨穴、天沖穴、后頂穴、強(qiáng)間穴、滑肉門穴、筋縮穴、太沖穴、行間穴、足心穴、里內(nèi)庭穴。

理氣穴(49穴)

主條目理氣穴

天容穴、人迎穴、缺盆穴、極泉穴、天泉穴、俠白穴、青靈穴、經(jīng)渠穴、中泉穴、中魁穴、膻中穴、中庭穴、步廊穴、胸鄉(xiāng)穴、輒筋穴、天池穴、乳根穴、期門穴、日月穴、大包穴、鳩尾穴、巨闕穴、腹通谷穴、陰都穴、肓俞穴、天樞穴、外陵穴、章門穴、府舍穴、氣沖穴、羊矢穴、急脈穴、至陽穴、中樞穴、血壓點(diǎn)穴、厥陰俞穴、督俞穴、胃管下俞穴、肝俞穴、膽俞穴、肘椎穴、膈關(guān)穴、魂門穴、痞根穴、后腋穴、上巨虛穴、陽陵泉穴、外丘穴、中都穴。

理血穴(10穴)

主條目理血穴

太淵穴、養(yǎng)老穴、陰交穴、膈俞穴、竹杖穴、陽剛穴、閭上穴、血海穴、三陰交穴、合陽穴。

調(diào)經(jīng)止帶穴(26穴)

中注穴、經(jīng)中穴、四滿穴、氣穴、氣門穴、絕孕穴、維胞穴、歸來穴、子宮穴、沖門穴、帶脈穴、維道穴、上髎穴、次髎穴、中髎穴、下髎穴、白環(huán)俞穴、陰廉穴、陰包穴、曲泉穴、陰谷穴、蠡溝穴、交信穴、營池穴、水泉穴、獨(dú)陰穴。

利水通淋穴(15穴)

主條目利水通淋穴

水分穴、利尿穴、中極穴、水道穴、曲骨穴、三焦俞穴、胞肓穴、膀胱俞穴、淋泉穴、委陽穴、箕門穴、陰陵泉穴、復(fù)溜穴、大鐘穴、陷谷穴。

安神穴(19穴)

主條目安神穴

安眠穴、伴星穴、燕口穴、支正穴、陽谷穴、手逆注穴、郄門穴、間使穴、內(nèi)關(guān)穴、靈道穴、大陵穴、臣覺穴、巨闕俞穴、神道穴、神堂穴、心俞穴、腰奇穴、女膝穴、足通谷穴。

開竅蘇厥穴(28穴)

主條目開竅蘇厥穴

水溝穴、兌端穴、承漿穴、懸命穴、內(nèi)迎香穴、四神聰穴、勞宮穴、后溪穴、少澤穴、少?zèng)_穴、關(guān)沖穴、中沖穴、商陽穴、少商穴、十宣穴、十王穴、奪命穴、乳中穴、會(huì)陰穴、委中穴、金門穴、隱白穴、大敦穴、厲兌穴、足竅陰穴、至陰穴、氣端穴、涌泉穴。

利竅穴(63穴)

主條目利竅穴

利目穴

睛明穴、攢竹穴、瞳子髎穴、球后穴、承泣穴、四白穴、魚腰穴、上明穴、絲竹空穴、睛中穴、眉沖穴、承光穴、目窗穴、頭維穴、翳明穴、天牖穴、拳尖穴、大骨空穴、鳳眼穴。

利鼻穴

迎香穴、上迎香穴、禾髎穴、素髎穴、囟會(huì)穴、通天穴、承靈穴、散笑穴、鼻流穴。

利耳穴

耳門穴、聽宮穴、顱息穴、聽會(huì)穴、會(huì)宗穴。

利口舌咽喉穴

正營穴、腦戶穴、啞門穴、頰車穴、大迎穴、上廉泉穴、廉泉穴、洪音穴、扶突穴、天鼎穴、唇里穴、聚泉穴、海泉穴、金津穴、玉液穴、龍玄穴。

通利諸竅穴

巨髎穴、印堂穴、曲差穴、上關(guān)穴、耳和髎穴、絡(luò)卻穴、下關(guān)穴、翳風(fēng)穴、天窗穴、四瀆穴、三陽絡(luò)穴、中渚穴、液門穴、小骨空穴。

袪風(fēng)除濕穴(12穴)

主條目袪風(fēng)除濕穴

肩髎穴、臂中穴、伏兔穴、陰市穴、髖骨穴、梁丘穴、鶴頂穴、膝眼穴、犢鼻穴、條口穴、陵后穴、膝關(guān)穴。

舒筋活絡(luò)穴(54穴)

主條目舒筋活絡(luò)穴

牽正穴、地倉穴、肩髎穴、肩貞穴、臑會(huì)穴、臂臑穴、手五里穴、肘髎穴、上廉穴、清冷淵穴、手踝穴、腕骨穴、肩前穴、澤前穴、腰痛點(diǎn)穴(威靈穴精靈穴)、落枕穴、五虎穴、新設(shè)穴、頸臂穴、肩井穴、天髎穴、巨骨穴、秉風(fēng)穴、曲垣穴、天宗穴、肩中俞穴、肩外俞穴、附分穴、懸樞穴、肩頭穴、臑俞穴、夾脊穴、新建穴、居髎穴、十七椎穴、秩邊穴、髀關(guān)穴、拇趾里橫紋穴、風(fēng)市穴、中瀆穴、膝陽關(guān)穴、陽交穴、陽輔穴、懸鐘穴、丘墟穴、承扶穴、殷門穴、浮郄穴、膝旁穴、承筋穴、承山穴、飛揚(yáng)穴、跗陽穴、申脈穴。

按經(jīng)脈分類的人體穴位列表

經(jīng)脈分類法,即根據(jù)十四經(jīng)脈循行路線而排列腧穴的方法。該方法強(qiáng)調(diào)腧穴與經(jīng)脈之間的聯(lián)系。每條經(jīng)脈都有若干腧穴歸屬其下:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

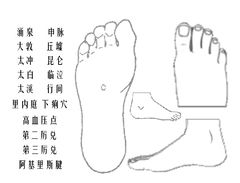

按位置分類的常用穴位列表

穴位部位分類法,即根據(jù)人體解剖位置而排列腧穴的方法。該方法強(qiáng)調(diào)腧穴與所在部位之間的聯(lián)系。歷代醫(yī)家對(duì)人體部位的劃分雖不盡相同,但一般多以頭面頸項(xiàng)、胸膺脅腹、肩背腰尻、腋脅側(cè)腹、四肢內(nèi)外等為基準(zhǔn)。部位分類法涉及全身所有體穴,既包括經(jīng)穴也包括經(jīng)外奇穴。

參看:人體穴位圖。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

五輸穴

五輸穴是十二經(jīng)脈各經(jīng)分布于肘、膝關(guān)節(jié)以下的井、滎、輸、經(jīng)、合五類腧穴的統(tǒng)稱。

人體穴位的分類

分布于人體的腧穴很多,按穴位的類型,大體可分為3類:

- 經(jīng)穴。又稱十四經(jīng)穴,是十二經(jīng)脈和任脈、督脈循行路線上的腧穴,是全身腧穴的主要部分,計(jì)361個(gè)。

- 奇穴。又稱經(jīng)外奇穴。凡有一定的穴名,又有明確的部位及治療作用,但尚未歸入十四經(jīng)脈系統(tǒng)的腧穴,稱為奇穴。

- 阿是穴。又稱壓痛點(diǎn)。是病癥在體表上的反應(yīng)點(diǎn),無固定部位,往往隨病而起,病愈即失。

另耳穴是病癥在耳廓上的反應(yīng)點(diǎn),其分布呈倒置胎兒狀。

腧穴雖有分類,但它們之間又相互聯(lián)系,構(gòu)成了腧穴體系。

人體穴位的命名

腧穴的名稱均有一定的含義,《千金冀方》指出:“凡諸孔穴,名不徒設(shè),皆有深意。”歷代醫(yī)家以腧穴所居部位和作用為基礎(chǔ),結(jié)合自然界現(xiàn)象和醫(yī)學(xué)理論等,采用取類比象的方法對(duì)腧穴命名。了解腧穴命名的含義,有助于熟悉、記憶腧穴的部位和治療作用。茲將穴位名稱擇要分類說明如下:

- 根據(jù)所在部位命名 既根據(jù)腧穴所在人體解剖部位而命名,如腕旁的腕骨,乳下的乳根,面部顴骨下的顴髎,第7頸椎棘突下的大椎等。

- 根據(jù)治療作用命名 即根據(jù)腧穴對(duì)某種病證的特殊治療作用命名,如治目疾的睛明、光明,治水腫的水分、水道,治面癱的牽正等。

- 利用天體地貌命名 即根據(jù)自然界的天體名稱如日、月、星、辰等和地貌名稱如山、陵、丘、墟、溪、谷、溝、澤、池、泉、海、瀆等,結(jié)合腧穴所在部位的形態(tài)或氣血流注的情況而命名,如日月、上星、太乙、承山、大陵、商丘、丘墟、太溪、合谷、水溝、曲澤、曲池、涌泉、小海、四瀆等。

- 參照動(dòng)植物命名 即根據(jù)動(dòng)植物的名稱,以形容腧穴所在部位的形象而命名,如伏兔、魚際、犢鼻、鶴頂、攢竹等。

- 借助建筑物命名 即根據(jù)建筑物來形容某些腧穴所在部位的形態(tài)或作用特點(diǎn)而命名,如天井、印堂、巨闕、腦戶、屋翳、膺窗、庫房、地倉、氣戶、梁門等。

- 結(jié)合中醫(yī)學(xué)理論命名 即根據(jù)腑穴部位或治療作用,結(jié)合陰陽、臟腑、經(jīng)絡(luò)、氣血等中醫(yī)學(xué)理論命名,如陰陵泉、陽陵泉、心俞、肝俞、三陰交、三陽絡(luò)、百會(huì)、氣海、血海、神堂、魄戶等。

穴位的別名

中醫(yī)書籍中,有關(guān)針灸、按摩等古籍很多,但相應(yīng)的別名也層出不窮,有時(shí)不同書上的多個(gè)的穴位名稱其實(shí)對(duì)應(yīng)的是同一個(gè)穴位。但有些穴位的別名雖然相同,但并非就是同一穴位,這是由于不同朝代的醫(yī)師對(duì)某些穴位的命名不同所致。請(qǐng)注意區(qū)別。

參看:人體穴位別名表。

穴位來源

中國早在兩千多年以前,我們祖先就已經(jīng)知道人體皮膚上有著許多特殊的感覺點(diǎn)。公元前五至一世紀(jì)寫下的著名醫(yī)典《黃帝內(nèi)經(jīng)》就已指出,“氣穴所發(fā),各有處名“,并記載了160個(gè)穴位名稱。晉代皇甫謐編纂了我國現(xiàn)存針灸專科的開山名作《針灸甲乙經(jīng)》,對(duì)人體340個(gè)穴位的名稱、別名、位置和主治一一論述。迨至宋代,王惟一重新厘定穴位,訂正訛謬,撰著《銅人腧穴針灸圖位》,并且首創(chuàng)研鑄專供針灸教學(xué)與考試用的兩座針灸銅人,其造型之逼真,端刻之精確,令人嘆服。可見,很早以前,我國古代醫(yī)學(xué)家就知道依據(jù)腧穴治病,并在長期實(shí)踐過程中形成了腧穴學(xué)的完整理論體系。 1882年,布里克斯發(fā)現(xiàn)人體表面存在溫點(diǎn)和冷點(diǎn)而被譽(yù)為軀體感覺生理學(xué)的先驅(qū)。

《類經(jīng).人》載:“輸、腧、俞,本經(jīng)皆通用。”因此,腧穴又有輸穴、俞穴之稱,也有叫穴位、穴道或孔道的。按照中醫(yī)基礎(chǔ)理論,人體穴位主要有三大作用,它既是經(jīng)絡(luò)之氣輸注于體表的部位,又是疾病反映于體表的部位,還是針灸、推拿、氣功等療法的施術(shù)部位。穴位具有“按之快然”、“驅(qū)病迅速”的神奇功效。

人體穴位的數(shù)目

《內(nèi)經(jīng)》稱人體有穴位365個(gè), 實(shí)際記載160穴左右。《針灸甲乙經(jīng)》記載349穴。《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》記載354穴。《針灸資生經(jīng)》、《針灸大成》等增加 到359穴。《醫(yī)宗金鑒》記 載360穴。 李學(xué)川的《針灸逢源》將經(jīng)穴增加至361穴,

從2003年起,世界衛(wèi)生組織就致力于以中日韓三國為中心,制定一個(gè)針灸穴位國際標(biāo)準(zhǔn)。2006年,中日韓三國針灸學(xué)界代表達(dá)成一致,即統(tǒng)一參照針灸學(xué)的古典著作,以中國“針灸學(xué)鼻祖”皇甫謐著作《針灸甲乙經(jīng)》為基礎(chǔ),制定國際標(biāo)準(zhǔn)。目前,在361個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)穴位中,有359個(gè)穴位定位與中國國家標(biāo)準(zhǔn)相同。

腧穴研究的發(fā)展

其過程可分為以下階段:①無定位階段。最初,人們用砭石割刺癰疽腫瘍,排膿放血,解除病痛。后逐漸發(fā)現(xiàn)有顯著痛感和壓痛處,砭刺效果更好,這就是“以痛為腧”的規(guī)律。“以痛為腧”常隨著患者疼痛反應(yīng)不同,而在不同部位出現(xiàn)壓痛點(diǎn),因此此階段無固定位置。②定位定名階段。經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐,用針刺或艾灸刺激體表的某些部位,對(duì)相應(yīng)的某些疾病和癥狀有治療作用;刺激某些部位,不僅對(duì)相應(yīng)病癥有效,而且對(duì)其他病癥也有效,日積月累,逐漸發(fā)現(xiàn)了某些部位和某些病癥具有相關(guān)性的規(guī)律。戰(zhàn)國晚期,秦漢時(shí)代,以《內(nèi)經(jīng)》等為代表,確定這些部位的取法和治療作用,并加以命名,就成為腧穴。③系統(tǒng)分類階段。又經(jīng)過了較長時(shí)間的實(shí)踐,人們發(fā)現(xiàn)各個(gè)腧穴并不是孤立存在的,而是相互聯(lián)系的。它們之間在治療作用上既有共性,又有相對(duì)的特異性。在魏晉唐宋時(shí)期,以《針灸甲乙經(jīng)》、《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》為代表,使經(jīng)絡(luò)、部位、穴位逐漸結(jié)合起來研究,成為系統(tǒng)分類的基礎(chǔ)。尤其是在十四經(jīng)脈上,腧穴治療作用的相關(guān)性更為突出,于是腧穴有了系統(tǒng)分類。④國際標(biāo)準(zhǔn)化階段。1980年世界衛(wèi)生組織西太區(qū)辦事處曾派出安瑞中島醫(yī)師考察中國關(guān)于針灸穴名國際標(biāo)準(zhǔn)化的研究情況。1981年5月在東京、1982年12月西太區(qū)在馬尼拉、1985年7月在香港相繼召開了三次針灸穴位名標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議。1987年出版了《針灸穴名國際標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》。1990年國家中醫(yī)藥管理局組織部分專家編寫了《經(jīng)穴部位》、《經(jīng)穴部位文獻(xiàn)考與解剖》,并繪制了標(biāo)準(zhǔn)化穴位圖。后經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn),從1991年元月1日起作為中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)在全國實(shí)施,1991年4月在北京召開了全國腧穴標(biāo)準(zhǔn)化方案推廣會(huì)。全國大學(xué)本科針灸教材(第二版)將其作為正式教學(xué)內(nèi)容。這時(shí)的特點(diǎn)是名稱統(tǒng)一,定位統(tǒng)一,解剖內(nèi)容統(tǒng)一,主要主治內(nèi)容基本統(tǒng)一,刺灸法相對(duì)統(tǒng)一。

腧穴相關(guān)條目

人體穴位專題

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

腧穴相關(guān)電子書

- 《人體使用手冊(cè)》暢銷中醫(yī)保健圖書

- 《手穴手紋診治》

- 針灸專業(yè)電子書:《針灸學(xué)》、《中醫(yī)刺灸》

- 《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》中醫(yī)基礎(chǔ)入門電子書

- 《針灸甲乙經(jīng)》

人體穴位圖

| 互動(dòng)版人體穴位圖 | 穴位功能說明圖 | 十四經(jīng)脈穴位圖 | 人體穴位圖黑白大圖 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 關(guān)于“穴位”的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |