白芥子

| A+醫學百科 >> 藥品百科 >> 中藥百科 >> 白芥子 | 中藥圖典 |

| 白芥子 Bái Jiè Zǐ |

|

|---|---|

|

|

| 別名 | 辣菜子 |

| 功效作用 | 化痰逐飲;散結消腫。主咳喘痰多;胸滿脅痛;肢體麻木;關節腫痛;濕痰流注;陰疽腫毒 |

| 英文名 | White Mustard Seed |

| 始載于 | 《唐本草》 |

| 毒性 | 有毒(一說無毒) |

| 歸經 | 胃經、肺經 |

| 藥性 | 溫 |

| 藥味 | 辛 |

目錄 |

藥材描述

藥名: 白芥子

拼音: BAI JIE ZI

拉丁: Semen Brassicae

別名: 辣菜子

藥用部位: 種子

產地: 安徽、河南(全國各地皆產,以河南、安徽產量最大。)

采收: 夏末秋初果實成熟時采割植株。將植株連根拔起,或將果實摘下即可。

加工: 曬干,打下種子,除去雜質(簸凈果殼、枝、葉等雜質。)

【性味】辛,熱。

①《千金.食治》:"味辛,有毒。"

②《綱目》:"辛,熱,無毒。"

③《四川中藥志》:"性溫,味辛,無毒。"

【歸經】《得配本草》:"入手太陰經。"

主治: 用于寒痰喘咳,胸脅脹痛,痰滯經絡,關節麻木、疼痛,痰濕流注,陰疽腫毒。

毒性: 無

用法用量: 內服:煎湯,3~10g;或入丸、散。外用:適量,研末調敷;或整粒敷穴位。

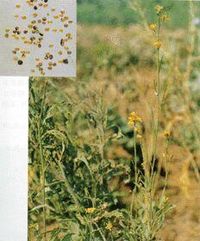

藥材性狀: 白芥子:呈球形,直徑1.5~2.5mm。表面灰白色至淡黃色,具細微的網紋,有明顯的點狀種臍。種皮薄而脆,破開后內有白色折疊的子葉,有油性。無臭,味辛辣。黃芥子:較小,直徑1~2mm。表面黃色至棕黃色,少數呈暗紅棕色。研碎后加水浸濕,則產生辛烈的特異臭氣。

藥材來源

植物名: 白芥

拉丁: Brassica alba (L.) Boiss.

科名: 十字花科

屬名: 蕓苔屬

形態描述: 一年或二年生草本,莖較粗壯,高達1米,全體被稀疏粗毛。葉互生基部的葉具長柄,葉片寬大,倒卵形,長10~15厘米,最寬處達5厘米以上,琴狀深裂或近全裂,裂片5~7,先端大,向下漸小;莖上部的葉具短柄,葉片較小,裂片較細;近花序之葉常少裂。總狀花序頂生;小花梗長1厘米左右;花萼,綠色,直立;花冠黃色,長方卵形,基部有直立長爪;雄蕊6,4強;子房長方形,密被拉拉扯扯毛,花柱細長,柱頭小。長角果廣線形,長2~3厘米,密被粗白毛,著生種子部分常有淺度縊縮,先端有喙,喙部不生種子,光滑無毛。種子圓形,淡黃白色,直徑1.5~2毫米。花期4~6月。果期6~8月。

生態環境: 全國各地多有栽培。

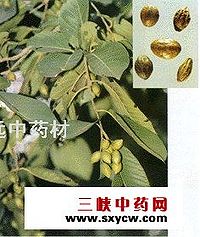

植物名: 芥

拉丁: Brassica juncea (L.) Czern.Et Coss.

科名: 十字花科

屬名: 蕓苔屬

形態描述: 一年生或二年生草本,高30~100厘米。莖直立,多分枝,幼枝被微毛,老枝光滑,有時微被白粉。基生葉大,呈琴狀分裂,先端裂片特別長大,兩側裂片甚小;莖上的葉不分裂,披針形至線形。總狀花序多數,具成圓錐狀;花萼4,綠色;花瓣4,略向外展,呈十字形,鮮黃色;雄蕊6,4強;子房長圓形。長角果光滑無毛,無明顯的喙。花期4~6月。果期5~8月。

生態環境: 全國各地均有栽培。

藥材飲片

飲片名: 白芥子

炮制方法: 芥子:除去雜質。用時搗碎。炒芥子:取凈芥子,照清炒法炒至深黃色有香辣氣。用時搗碎。【炮制】原藥簸凈雜質,置鍋內炒至深黃色,微有香味,取出。放涼。

飲片性狀: 呈類圓球形。表面灰白色或黃白色。具細微的網紋,一端有明顯的點狀種臍。種皮薄而脆,破開后,種仁黃白色,富油性。氣微,味辛辣。

炮制作用: 生用溫肺豁痰利氣,散結通絡止痛。

鑒別——白芥子與黃芥子

性狀

1.白芥子:呈球形,直徑1.5~2.5mm。表面灰白色至淡黃色。具細微的網紋,有明顯的點狀種臍。種皮薄而脆,破開后內有白色折疊的子葉,有油性。無臭,味辛辣。

2.黃芥子:較小,直徑1~2mm。表面黃色至棕黃色,少數呈暗紅棕色。研碎后加水浸濕,則產生辛烈的特異臭氣。

本品橫切面

1.白芥子:種皮表皮為黏液細胞,有黏液質紋理;下皮為2列厚角細胞;柵狀細胞1 列,內壁及側壁增厚,外壁菲薄。內胚乳為1 列類方形細胞,含糊粉粒。子葉及胚根薄壁細胞含脂肪油滴和糊粉粒。

2.黃芥子:種皮表皮細胞切向延長;下皮為1 列菲薄的細胞。

藥理

功能主治:溫肺豁痰利氣,散結通絡止痛。用于寒痰喘咳,胸脅脹痛,痰滯經絡,關節麻木、疼痛,痰濕流注,陰疽腫毒。

用法用量:3~9g。外用適量。

貯藏:置通風干燥處,防潮。

藥材:種子類圓球形,直徑1~1.6毫米,種皮深黃色至棕黃色,少數呈紅棕色。用放大鏡觀察,種子表面現微細網狀紋理,種臍明顯,呈點狀。浸水中膨脹,除去種皮,可見子葉兩片,沿主脈處相重對折,胚根位于2對折子葉之間。干燥品無臭,味初似油樣,后辛辣。粉碎濕潤后,發生特殊辛烈臭氣。以子粒飽滿、大小均勻、黃色或紅棕色者為佳。

【化學成分】種子含黑芥子甙、芥子酶、芥子酸、芥子堿、脂肪油、蛋白質、粘液質。酶解后所得揮發油名芥子油,含有異硫氰酸的甲酯、異丙酯、烯丙酯、丁酯、仲丁酯、丁烯-3-酯、戊烯-4-酯、苯酯、芐酯、苯乙酯和3-甲硫基丙酯。脂肪油是多種脂肪酸的甘油酯,其脂肪酸為芥酸、廿碳烯-11-酸、油酸、亞油酸、亞麻酸、棕櫚酸、花生酸、硬脂酸、山崳酸。

【藥理作用】刺激作用:芥子含黑芥子甙,甙本身無刺激作用,但遇水經芥子酶的作用生成揮發油,主要成分為異硫氰酸烯丙酯,有刺鼻辛辣味及刺激作用。應用于皮膚,有溫暖的感覺并使之發紅,甚至引起水泡、膿皰。通常將芥子粉除去脂肪曲后做成芥子硬膏使用,用作抗刺激劑(刺激性藥物使用于皮膚局部,其作用不僅限于用藥部位,并牽涉到其他部位,產生治療作用時,稱為抗刺激作用),治療神經痛、風濕痛、胸膜炎及扭傷等。使用前先用微溫的水濕潤,以加強芥子酶的作用(沸水則抑制芥子酶的作用)。應用時間不超過15~30分鐘,皮膚敏感者只能應用5~10分鐘。芥子粉用作調味劑,使唾液分泌及淀粉酶活性增加,使心臟體積和心率減少。小量可刺激胃粘膜增加胃液及胰液的分泌,有時可緩解頑固性呃逆。內服大量可迅速引起嘔吐,可用于麻醉性藥物中毒之治療。

文獻摘錄

《名醫別錄》:味辛,溫,無毒。歸鼻。主除腎邪氣,利九竅,明耳目,安中。久服溫中,又白芥子,主射工及疰氣發無恒處,丸服之;或搗為末,醋和涂之,隨手驗也。

《本草拾遺》:主冷氣。子主上氣,發汗,胃膈痰冷,面目黃赤。

《日華子本草》:治風毒腫及麻痹,醋研傅之。撲損瘀血,腰痛腎冷和生姜研,微暖,涂貼。心痛,酒醋服之。

《開寶本草》:味辛,溫,無毒。子,主射工及疰氣,上氣發汗,胸膈痰冷,面黃。

《本草綱目》:白芥子辛能入肺,溫能發散,故有利氣豁痰、溫中開胃、散痛消腫、辟惡之功。韓懋《醫通》:凡老人苦于痰氣喘嗽,胸滿懶食,不可妄投燥利之藥,反耗真氣。懋因人求治其親,靜中處三子養親治之,隨試隨效。蓋白芥子白色主痰,下氣寬中。紫蘇子紫而主氣,定喘止嗽。蘿卜子白種者主食,開痞降氣。各微炒研破,看所主為君。每劑不過三、四錢,用生絹袋盛入,煮湯飲之,勿煎太過,則味苦辣。若大便素實者,入蜜一匙。冬月加姜一片,尤良。

利氣豁痰,除寒暖中,散腫止痛,治喘嗽反胃,痹木腳氣,筋骨腰節諸痛。

《肘后方》言熱病人不可食胡芥,為其性暖也。

《本草經疏》:芥稟火金之氣以生,而白芥則又得金氣之勝,故味辛氣溫無毒。辛溫入肺而發散,故有溫中除冷,發汗澼邪,豁痰利氣之功。朱震亨云:痰在脅下及皮里膜外,非白芥子莫能達。古方控涎丹用之,正此義爾。

簡誤:白芥子,味極辛,氣溫,能搜剔內外痰結,及胸膈寒痰,冷涎壅塞者殊效。然而肺經有熱,與夫陰火虛炎,咳嗽生痰者,法在所忌。其莖葉煮食,動風動氣,有瘡瘍痔疾便血者,咸忌之。

《本草蒙筌》:味辛,氣溫。無毒。善卻疰氣,最辟鬼邪。研醋敷射工,煎液消痰辟。久瘧蒸成辟塊,須此敷除;皮里膜外痰涎,必用引達。故三子養親湯方中,加蘿卜子消食,蘇子定喘,此消痰。是皆切中老人病也。

《本草乘雅》:顧食芥墮淚,望梅生津,此五液之自外至也。愧而汗發,慕而涎垂,此五液之自內至也。是以芥氣歸鼻,涕淚交注。經言清陽走上竅,濁陰歸下竅。芥則兩得之矣。主治證形,正諸陽之不走上竅,致濁陰之不歸下竅耳。

《藥性解》:味辛,性溫,無毒,入肺、胃二經。主下氣,止翻胃,消瘧癖,辟鬼邪,驅疰氣,除皮里膜外痰涎。醋研可敷射工。其莖葉堪卻冷氣,能安五臟。按:白芥子辛宜于肺,溫宜于胃,故復入之。氣虛及肺胃中有火者,咸禁食之。

《藥鑒》:味大辛,氣溫。善開滯消痰,療咳嗽喘急,反胃嘔吐,風毒流注,四肢疼痛,尤能祛辟冷氣,解肌發汗,消痰癖瘧痞,除脹滿極速。因其味厚氣輕,故開導雖速而不甚耗氣。既能除脅肋皮膜之痰,則他近處者不言可知。善調五臟,亦熨散惡氣,若腫毒乳癖痰核初起,研末用醋或水調傅甚效。

《本草備要》:宣,利氣豁痰。辛溫入肺。通行經絡,溫中開胃,發汗散寒,利氣豁痰,消腫止痛。痰行則腫消,氣行則痛止。為未醋調敷,消癰腫。治咳嗽反胃,痹木腳氣,筋骨諸病。痰阻氣滯。久嗽肺虛人禁用。丹溪曰:痰在脅下及皮里膜外,非此不能達行。古方控涎丹用之,正此義。韓矛三子養辛湯,白芥子主痰,下氣寬中;紫蘇子主氣,定喘止嗽;萊菔子主食,開痞降氣,各微炒研,看病所主為君,治老人痰嗽喘滿懶食。煎湯不可過熟,熟則力減。

《本經逢原》:痰在脅下及皮里膜外,非此不能達,控涎丹用白芥子,正此義也。辛能入肺,溫能散表,故有利氣豁痰,散痛消腫辟惡之功。昔有脅痛,諸治不效,因食芥齏而愈者,偶中散結開痰之效。其治射工疰氣,上氣發汗者,亦取辛散祛毒力耳。此雖日用常品,然多食則昏目動火,泄氣傷精。肺經有熱,虛火亢者切忌。陳年咸芥鹵治肺癰,吐盡臭痰穢毒即愈,然惟初起未潰宜之。

《本草求真》:白芥子專入肺。氣味辛溫,書載能治脅下及皮里膜外之痰,非此不達,古方控涎丹用之,正是此義。蓋辛能入肺,溫能散表,痰在脅下皮里膜外,得此辛溫以為搜剔,則內外宣通,而無阻隔窠囊留滯之患矣。是以咳嗽反胃,痹木腳氣,筋骨癰毒腫痛,因于痰氣阻塞,法當用溫用散者,無不藉此以為宣通。韓氏用三子養親湯以治老人痰氣,蓋白芥子主痰下氣寬中;紫蘇子主氣定喘止嗽;萊菔子主食開痞降氣,各微炒研,看病所主為君。然此大辛大熱,中病即已。久服耗損真氣,令人眩暈損目,若肺熱陰虛火盛者忌之。

《得配本草》:辛,溫。入手太陰經氣分。通經絡,散水飲,除瘧癖,治喘嗽。痰在脅下皮里膜外,非此不達。炒研,蒸餅丸,治腹中冷氣;生研,水調貼足心,引毒歸下,令痘疹不入目。肺氣虛、胃中熱者,禁用。

《本經疏證》:白芥子布種于秋盡,采實于夏初,以生以長,咸在冬湊,而于夏秋反若無所與者,殊不知發生于冬,長養于春,皆其胚胎之際,而夏秋則其原始要終之會也。味之辛得于秋盡,氣之溫得于夏初,是辛感于水而生,溫孕于寒而育,溫不能離辛,辛不能離溫,則辛溫之用,皆萃于水矣。辛者所以通,溫者所以發,痰冷阻中,則氣難橫達而一于上行為上氣,氣難橫達,則痰冷益無所泄,而惟留于胸膈,于是礙脾之磨蕩而黃發于面,一溫而胸膈痰冷無不發越,一辛而氣機上逆無不宣通,皆由橫達之功,并非泄降之力,故后世稱其能除皮里膜外之痰,四支骨節之痛,亦為此耳。然得謂凡痰凡痛皆可治以是歟,蓋亦有界限矣。夫大則空虛,小則堅實,他物之恒情。惟白芥之莖小者反中空,大者中實,仍系一類二種可同為用,中空者象痰之逼窄氣道,中實者象痰之壅腫徑隧。是故用以治內,其證必兼上氣,用以治外,其證必兼腫痛,則凡痰在骨節及皮里膜外之候,必里有痰而外為腫痛已久而按之不空者,方與此宜,以是為其軫域可也。

《本草新編》:味辛,氣溫,無毒。入肝、脾、肺、胃、心與胞絡之經。能去冷氣,安五臟,逐膜膈之痰,辟鬼崇之氣,消癖化瘧,降息定喘,利竅明目,逐瘀止疼,俱能奏效。能消能降,能補能升,助諸補藥,尤善收功。近人不知用白芥以化痰,而頻用半夏、南星以耗氣,所不解也。

白芥子善化痰涎,皮里膜外之痰無不消去,實勝于半夏、南星。半夏性燥而爍陰,南星味重而損胃。獨白芥子消化痰涎,又不耗損肺、胃、肝、心、之氣,入于氣分而實宜,即用于血分而亦當者也。

或疑白芥子止能消膜膈之痰,而不能消胃肺之痰,似乎消肺之痰必須貝母,消胃之痰必須半夏也。而誰知不然。夫膜膈之痰,統胃、肺而言之也。胃、肺中之膜膈,尤善藏痰者也。白芥子消膜膈之痰,是有痰之處無不盡消,況且肺、胃淺近之間,豈有反不能消之理。試看瘧疾,正痰藏于膜膈之中也。用白芥子一兩,炒為末,米飲為丸,一日服盡,而久瘧頓止,非消痰之明驗乎。瘧止之后,神氣不倦,非消痰而不耗氣之明驗乎。故白芥子消痰,實勝于貝母、半夏,誰謂肺、胃之痰不能消也。

或謂白芥子雖消膜膈之痰,未必氣之不耗,天下安有消痰之藥而不耗氣者乎?曰:白芥子實不耗氣,能安五臟。耗氣則五臟不安矣,豈有五臟安而耗氣者乎。其余消痰之藥,或安肺而不安胃,或安胃而不安肺,總不如白芥子之能安五臟也。此所以實勝于各消痰之藥耳。

或疑白芥子消痰而不耗氣,然用之而痰仍未消,是消膜膈之痰,未可全信也。曰:白芥子止可消膜膈之痰,而腎中之痰,不能消也。服白芥子而仍有痰者,宜補其腎,腎足而痰自化,何疑白芥子非消膜膈之痰乎。

或疑白芥子消陰分痰,不消陽分痰,然乎?曰:非也。芥子陰分、陽分痰,無不盡消,不必分陰陽也。但腎經水泛火沸之痰不能化,余則盡消而無疑矣。

或問白芥子即芥菜之子,人食芥菜,覺消食之甚多,是白芥子大能消食,似未可多食也。誰知芥菜消食,而芥子消痰,各不相同,不可疑其菜,而戒其子也。

或疑白芥子消膜膈之痰而不耗氣,發明幾無遺議,但不知膜膈之痰在于何處?曰:在胃脘之上下之中,而不在胃脘上下之外。雖痰分臟六腑,要皆存于胃脘膜膈之中。白芥子善消膜膈之痰,亦于胃脘中消之,豈各入五臟六腑而后消之乎。

《本草分經》:辛溫入肺。通行經絡,發汗散寒,溫中利氣,豁痰。痰在脅下及皮里膜外者,非此不行。煎太熟則力減。

功效主治

溫中散寒,利氣豁痰,通經絡,消腫毒。治胃寒吐食,心腹疼痛,肺寒咳嗽,痛痹,喉痹,陰疽,流痰,跌打損傷。

①《別錄》:"主射工及注氣發無恒處,丸服之;或搗為末,酢和涂之。"

②陶弘景:"歸鼻。去一切邪惡疰氣,喉痹。"

③《日華子本草》:"治風毒腫及麻痹,醋研敷之;撲損瘀血,腰痛腎冷,和生姜研微暖涂貼;心痛,酒醋服之。"

④《日用本草》:"研末水調涂頂囟,止衄血。"

⑤《綱目》:"溫中散寒,豁痰利竅。治胃寒吐食,肺寒咳嗽,風冷氣痛,口噤唇緊。消散癰腫、瘀血。"

⑥《分類草藥性》:"消腫毒,止血痢。"

用法用量

煎服,3~6g;或入丸、散。外用適量,研末調敷,或作發泡用。

使用注意

本品辛溫走散,耗氣傷陰,久咳肺虛及陰虛火旺者忌用;消化道潰瘍,出血者以及皮膚過敏者忌用。用量不宜過大。

①《綱目》:"多食昏目動火,泄氣傷精。"

②《得配本草》:"陰虛火盛,氣虛久嗽者忌用。"

藥方選錄

①治感寒無汗:水調芥子末填臍內,以熱物隔衣熨之,取汗出妙。(《簡便單方》)

②治上氣嘔吐:芥子二升,末之,蜜丸,寅時井花水服,如梧子七丸,日二服;亦可作散,空腹服之;及可酒浸服,并治臍下絞痛。(《千金方》)

③治婦人中風,口噤、舌本縮:芥子一升,細研,以醋三升,煎取一升,涂頷頰下。(《圣惠方》)

④治關節炎:芥末一兩,醋適量。將芥末先用少量開水濕潤,再加醋調成糊狀,攤在布上再蓋一層紗布,貼敷痛處。三小時后取下,每隔三至五天貼一次。(徐州《單方驗方新醫療法選編》)

⑤治陰證傷寒,腹痛厥逆:芥菜子研末,水調貼臍上。(《生生編》)

⑥治大人小兒癰腫:芥子末,湯和敷紙上貼之。(《千金方》)

⑦治腫及瘰疬:小芥子搗末,醋和作餅子,貼。數看,消即止,恐損肉。(《補缺肘后方》)

⑧治咽喉閉塞不通甚者:芥子三兩,搗,細羅為散,以水蜜調為膏,涂于外喉下熁之,干即易之。(《圣惠方》)

⑨治耳聾:芥子搗碎,以人乳和,綿裹內之。(《千金方》)

⑩治眉毛不生:芥菜子、半夏等分。為末,生姜自然汁調搽。(《孫天仁集效方》)

現代藥理研究

1. 白芥子有刺激作用,黃芥子苷遇水后經芥子酶的作用生成揮發油,主要成分為異硫氰酸烯丙酯,有刺鼻辛辣味及刺激作用。應用于皮膚,有溫暖的感覺并使之發紅,甚至引起水泡、膿皰。芥子粉使唾液分泌及淀粉酶活性增加;小劑量可刺激胃粘膜,增加胃液及胰液的泌,大量應用可迅速引起嘔吐。

2. 白芥子有抗脂質過氧化作用。

3. 白芥子有祛痰作用。

4. 白芥子有調節血壓作用。家兔靜脈注射芥子生理鹽水浸出液,血壓先輕度上升,后則下降,呼吸增快。

6.《名醫別錄》白芥子為十字花科植物白芥或芥的干燥成熱種子。前者習稱“白芥子”,后者習稱“黃芥子”。均系栽培。主產于安徽、河南、河化、山西、山東、四川等地。原植物溫暖濕潤氣候,較耐旱,喜陽光,以肥沃濕潤的砂質壤土最宜生長,忌貧瘠、低洼和積水環境。味辛,性溫。歸肺經。功效溫肺豁痰利氣、散結通絡止痛。臨床用名有(白)芥子、炒芥子。

7.藥方

【來源】外治方

【制法】共研細末,每次取1/3藥末,加生姜汁調成稠膏(每次用鮮姜60克,浸泡后搗碎,擠汁),分攤在6塊邊長為5厘米的方玻璃上或塑料薄膜上(藥膏直徑為3厘米)再取麝香0.3克(無麝香時可用冰片1克,或丁香粉、肉桂粉共1克)分撒在藥膏上,并貼在背部雙側肺俞、心俞、和膈俞穴上,用紗布覆蓋,膠布固定。在三伏天共貼3次(即初伏、中伏、末伏的第一天,從上午11時開時貼藥,至下午2~3時為止,如貼后局部有燒灼疼痛時,可提前取下),連貼3年為1療程。

【功效】據報道,治療支所管哮喘1000例,3年顯效率為60%,總有效率為98%。肺俞穴位置:俯伏位,在背部第三胸椎下凹窩左右向外各量5厘米(1.5寸)的地方。心俞穴位置:俯伏位,在背部第五胸椎下凹窩左右向外各量5厘米(1.5寸)的地方。膈俞穴位置:俯伏位,在背部第七胸椎下凹窩左右向外各量5厘米(1.5寸)的地方。

【類別】偏方

參看

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 關于“白芥子”的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |